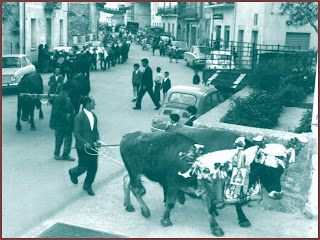

La chiesa parrocchiale di Perdasdefogu, dignitosa ed imponente era per noi bambini il centro di molte delle nostre attività, c’era il catechismo, le funzioni religiose per noi rigorosamente obbligatorie e come sempre le onnipresenti attività di gioco collettive. Le bambine giocavano a “perduscas” con i loro sassolini accuratamente selezionati da far saltare sul palmo o sul dorso delle mani mentre noi maschietti ci dilettavamo con il gioco dei tappi a corona. La chiesa era a quei tempi dotata di una ampia scalinata a trapezio che mi ricordava un tempio maya. La scalinata era come una piramide sociale, per tacito consenso veniva utilizzata di volta in volta da noi bambini per i giochi. Ti sedevi e potevi giocare a fare percorsi con i tappi, con un colpo secco del dito medio sotteso al dito pollice davi una schicchera al tuo tappo che poteva superare o buttar fuori i tappi avversari. Tutti avevano i loro tappi preferiti, molto ricercati quelli di una bibita che aveva come simbolo una bella stella rossa. Altre volte si giocava con le figurine dei calciatori, chi le scambiava, chi le metteva in gioco lanciandole una alla volta dall’alto con un leggero buffetto sperando in cuor suo di vederla cadere su un'altra figurina per aggiudicarsi tutte quelle che erano state lanciate e che formavano un tappetino per terra. Qualche bimba tracciava con un pezzo di mattone rosso uno dei consueti percorsi a riquadri, chiamati “campana” dove di lì a poco le bambine si sarebbero cimentate in gare eseguite saltando con una sola gamba e accompagnando il tutto con cantilene di nomi recitati a tiritera. Era per fortuna nostra e un po’ di tutti i bambini, un posto dove a parte qualche piccolo litigio, per rispetto o per altro tutti si contenevano schiamazzi giovanili a parte. Io andavo volentieri alla scalinata della chiesa, mi piaceva il colpo d’occhio che si aveva quando eri nel punto più alto. Mi sedevo in disparte, osservando il traffico locale, donne vestite in modo tradizionale, le “signore” mogli dei militari, uomini di paese, soldati, qualche asino che trasportava legna, qualche autovettura utilitaria, rari automezzi militari. Ho sempre conosciuto la presenza dei militari a Perdasdefogu, all’inizio erano guardati con diffidenza, sembravano molto diversi da noi. Forse anche loro personalmente non possedevano molto, ma noi avevamo meno che meno. Le loro famiglie parlavano dialetti strani e sconosciuti per la maggior parte dei miei compaesani, ma i loro figli facilmente si adattavano a noi che andavamo in giro scalzi e con vestitini riciclati ma decorosi e puliti. Anche noi ci adattammo a loro, ai loro accenti diversi, ai loro giochi e molto spesso alle loro merende. Mi sono chiesto tempo dopo, cosa spingeva le mamme dei nostri compagni continentali a invitarci così spesso a far merenda con i loro figli, adesso lo so e sono orgoglioso e grato per quanto ricevemmo insieme a vestiti, calzature e ancor più insegnamenti. Perdasdefogu era fino all’anno cinquantacinque un piccolo villaggio appena citato sulle carte geografiche, poi con l’arrivo dei militari e la costituzione del Poligono, tutto cambiò. “Trabalgiada in base”, lavorare in base era una notevole fortuna, ti cambiava la vita. Anche le nostre case cambiarono come cambiarono molte nostre abitudini, pavimenti, acqua corrente, elettricità. Andavo ogni giorno con una piccola brocca di terracotta a “Funtana e su putzu” perché dovevo portare a casa l’acqua da bere per le esigenze quotidiane di casa. Tutti i miei amici facevano la stessa cosa. L’acquedotto comunale venne in seguito. Le grandi provviste venivano realizzate tramite carri a buoi che trasportavano di casa in casa il prezioso liquido. Le donne in genere avevano questo compito oneroso che le vedeva spesso portare in capo in un miracoloso equilibrio pesanti brocche colme. Chi affittava una casa alle famiglie dei militari, aveva una piccola rendita mensile certa ed inoltre sottobanco veniva rifornito anche lui dalle autocisterne della base che giornalmente garantivano alle necessità del proprio personale. Un po’ di acqua non si nega a nessuno e così poco alla volta si incominciò a porre rimedio all’antico dramma della carenza di acqua. Per fortuna le sorgenti intorno al paese, tranne qualche rara occasione furono sempre all’altezza della situazione. Comunque, di acqua se ne consumava assai poca, altro che doccia calda giornaliera. Dalla scalinata della chiesa, mi sembrava riuscire a cogliere un po’ di tutto questo. Se era bel tempo mi crogiolavo al tepore del sole o al primo fresco della sera, se era cattivo ci andavo lo stesso sia pure per poco e incominciavo a fantasticare su come mi sarebbe piaciuto trasformare il paese se mi fosse stato possibile farlo. In alternativa alla scalinata c’era la piazza davanti alla vecchia chiesa purtroppo avventatamente demolita e rimpiazzata da un campetto ad uso oratorio. A quel tempo la chiesa era già in completo abbandono, semidiroccata e pericolosa abbastanza da far temere tragedie di crolli. Di fianco si ergeva un grande edificio parzialmente completo, chiamato “il salone del prete” in conci di pietra calcare, più o meno ben murati, il tutto era dotato di ampi portoni in legno di incerto colore. La piazza era adibita di volta in volta a luogo di mercato, a spazio per i balli e per le feste, a comizi elettorali e come sempre a luogo di incontro e divertimento per tutti. In attesa che cominciasse la tanto attesa “TV dei ragazzi” con le relative processioni a casa dei pochissimi fortunati che avevano questa meraviglia, si trascorreva il tempo tra gare di “luna monta” e di “scarca”, difficile praticare su “fustigheddu”. Quasi sempre erano giochi di prove fisiche, salto o resistenza, li accomunava il fatto che erano praticati in piccoli gruppetti. Alla lunga però ci si annoiava, e si cercava qualche novità. Non era sufficiente giocare a “rubabandiera” o a “curritenni” giochi di destrezza e velocità, ci voleva qualcosa di più elettrizzante. Iniziò così il periodo dei razzi. Tra noi maschietti si faceva un gran parlare sui missili e sui razzi che partivano lanciati dalla base, eravamo tutti esperti in erba, ognuno diceva la sua, quasi tutti avevamo visto di persona almeno un lancio e poi nel piccolo noi non eravamo da meno dei grandi. Intanto c’era stato un piccolo accadimento, che mi piace ricordare anche se in modo frammentario. Avvenne che…noi tutti eravamo dei discreti lanciatori di ciottoli con fionda ad elastico o a mano libera, l’esercizio era giornaliero con cani, uccelletti o lucertole. Fare bersaglio non era cosa impossibile, ma per migliorare il lancio del ciottolo a qualcuno venne in mente di dotarlo di penne di gallina, poi ci fu l’evoluzione della specie. La balistica venne migliorata utilizzando un sasso allungato dotato di penne, poi sostituito da un robusto pezzo di legno di circa dieci cm di lunghezza e tre di diametro, l’ultima versione consisteva in un missilotto dotato di impennatura posteriore e completato con l’applicazione di un grosso chiodo in acciaio il tutto rigorosamente fissato con spire di filo di ferro per dare stabilità e peso. Funzionava alla grande! Lo prendevi per la coda e con un movimento veloce del braccio volava con grande precisione a piantarsi in un albero molto distante o come ripetutamente sperimentato sui portoni del “salone del prete”. I ricordi diventano imprecisi, ma le conseguenze della scelta del bersaglio fu sotto gli occhi di tutti. Una delle domeniche successive, non saprei dire quale, la mia banda era come tutti del resto, presente per la Santa Messa. Quasi tutti avevamo fatta la Comunione, eravamo rigorosamente puliti e candidi nel corpo e nello spirito. Il coro cantava, noi si attendeva sbadigliando la fine della funzione per correr fuori a giocare tra noi, il prete lentamente si avvicina a noi maschietti, controllati a vista dalle suore del catechismo, ci scruta dall’alto della sua corpulenza e via una raffica di schiaffoni a mano aperta. Eravamo abituati a non reagire e nessuno reagì. Era una questione di orgoglio, ci sentivamo grandi. Solo una parte di noi ricevette lo schiaffo, forse sei o sette, non tutti e questo ci sorprese. Gli adulti non fecero una piega, se il Prete aveva fatto una cosa così doveva esserci una spiegazione, bastava attendere. Non ci volle molto da parte nostra a collegare gli schiaffi esemplarmente ricevuti con i buchi praticati dal nostro missilotto ai portoni del salone. Avevamo fatto il battesimo dell’aria e questa era la “cresima”!. Quando si è giovani, le brutte esperienze si scordano in fretta e viste queste premesse avremmo lanciato anche noi. I tecnici più quotati erano Alberto M.(anni undici) e Ivano P.(anni dodici) .Il primo forte di esperienze di lancio di missili ad elastico rigorosamente autocostruiti era il soggetto giusto. Aveva al suo attivo parecchi lanci ad elastico di un missilotto di legno che una volta in quota ricadeva appeso ad un paracadute ad apertura comandata da un altro elastico che a sua volta apriva lo sportellino ricavato sull’involucro…vi garantisco che funzionava veramente e che Alberto sapeva il fatto suo almeno in fatto di elastici e missili! La coppia si completava con Ivano, figlio di pastore capraio, ottimo conoscitore del territorio e ancor più di armi e polveri da sparo, anche lui ci sapeva fare e collaborava fin troppo. I primi nostri esperimenti furono a base di carburo, quello che miscelato all’acqua nelle lampade ad acetilene produce una vivida luce. In seguito facemmo altri strani miscugli e miscelazioni, con esiti talvolta catastrofici. Fu tutto un cercare di approvvigionare carburo, ma non era cosa difficile, veniva impiegato abitualmente nelle vecchie lampade ad acetilene e non erano rare a trovarsi in paese. Le cose procedevano in questo modo: si faceva una piccola buca nel terreno, riempiva di acqua, si gettava nel liquido un pezzetto di carburo, si chiudeva il tutto con un barattolo di latta forato in alto e non appena incominciava la produzione di acetilene veniva incendiato con una fiammella. Se tutto procedeva per il verso giusto, la reazione esplosiva che si sprigionava faceva zompare rumorosamente in aria il barattolo proiettandolo su per molti e molti metri proprio come i lanci missilistici del Poligono. Ci piaceva tanto lanciare sempre più in alto ma non ci bastava, bisognava far di più! Ivano trovò subito il sistema, avremmo impiegato quale propellente la polvere da sparo di alcune cartucce da caccia (mai lasciare queste cose a portata di bambini) non so da dove provenienti, un bel tubo “innocenti” di circa un metro da piazzare verticalmente, un qualcosa da lanciare simile ad una grossa supposta in alluminio, un dispositivo di accensione rudimentale e da parte nostra tanta incoscienza! Zona di lancio: periferia sud-ovest di Foghesu, piazzola operativa “Monti S’Argidda”- inizio dei test quattordicietrenta ora locale. Non entro nei dettagli, noi eravamo nascosti ben bene dietro delle rocce, un gran botto e non trovammo più il suppostone lanciato per cui realizzammo di averlo spedito in orbita a far compagnia allo “Skylark” lanciato dai nostri colleghi militari. Ci sentivamo importanti, i nostri incontri erano finalizzati a questa attività, consapevoli che bisognava svolgere il tutto in gran segreto! Non parlavamo d’altro se non di propellenti, traiettorie e modi di eseguire i lanci. Di nascosto si cercava di vedere i lanci dei militari, ma non era sempre possibile, la rete di sicurezza organizzata da loro era impenetrabile almeno per noi. Ci furono altri esperimenti, più o meno riusciti. Qualche lancio fu abortito per scarsa qualità dei propellenti impiegati fino all’ultimo che racconterò e che segnò la fine delle nostre attività missilistiche. Il solito Ivano, mise insieme nel collaudatissimo tubo innocenti, polvere da sparo, un barattolino con benzina, altre cose che non rammento e per fortuna nostra quando esplose all’improvviso noi eravamo a circa quindici metri decidendo le procedure operative di innesco. Nessuno si fece male, ci spaventammo a morte! Per un po’ si fermarono le operazioni balistiche. In seguito con malcelato sollievo quasi in forma liberatoria, decidemmo a maggioranza di abbandonare quel settore di attività in quanto ormai sapevamo anche troppo di missili e razzi… Piazza di Chiesa ci avrebbe trovati un po’ più scafati! Mettendoci una pietra sopra, le nostre attenzioni successive si volsero a razziare orti e pollai come di solito accadeva in quei tempi.